Als am Montag vergangener Woche in Spanien plötzlich das Licht ausging, war Juan Bravo gerade am richtigen Ort. Der Abgeordnete von Spaniens konservativer Volkspartei (PP) besuchte das Kernkraftwerk Almaraz im Westen des Landes. Dort warb er für den Weiterbetrieb des AKW. Dann legte ein großflächiger Blackout weite Teile der iberischen Halbinsel lahm.

Almaraz ist eines von fünf Atomkraftwerken in Spanien. Insgesamt sieben Reaktoren erzeugen derzeit rund 20 Prozent des Strombedarfs des südeuropäischen Landes – noch. Denn die Linksregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez hat den schrittweisen Atomausstieg beschlossen; bis 2035 sollen alle spanischen Meiler vom Netz gehen. Gleichzeitig treibt die Regierung den Ausbau erneuerbarer Energien massiv voran. 2024 wurden 57 Prozent des Stroms aus regenerativen Energiequellen bezogen, 2050 sollen es 100 Prozent sein.

Vox: „Klimafanatismus“ beenden

Die rechte Opposition lehnt diesen Kurs ab. Seit Jahren lobbyiert sie für Kernenergie als Garant für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. Nach dem historischen Blackout wittern sie Morgenluft: PP-Chef Alberto Núñez Feijóo wirft der Regierung eine „ideologische“ Energiepolitik vor. Santiago Abascal, Vorsitzender der rechtspopulistischen Vox-Partei, fordert gar ein Ende des „Klimafanatismus“. Mehr Atomstrom im Mix mache das Netz stabiler, argumentieren sie – und fordern den Ausstieg aus dem Atomausstieg.

Ein entsprechender Entschließungsantrag liegt im Parlament bereits vor. Nun könnte er tatsächlich eine Mehrheit finden: Auch die katalanischen Regionalparteien – die linksrepublikanische ERC und die Junts-Partei des Separatistenführers Carles Puigdemont –, auf deren Stimmen Sánchez’ Minderheitsregierung angewiesen ist, stehen dem Atom-Stopp kritisch gegenüber. Hintergrund: In Katalonien befinden sich gleich drei aktive Reaktoren. Beim Ausbau Erneuerbarer bleibt die wirtschaftsstarke Region hinter dem Landesschnitt zurück.

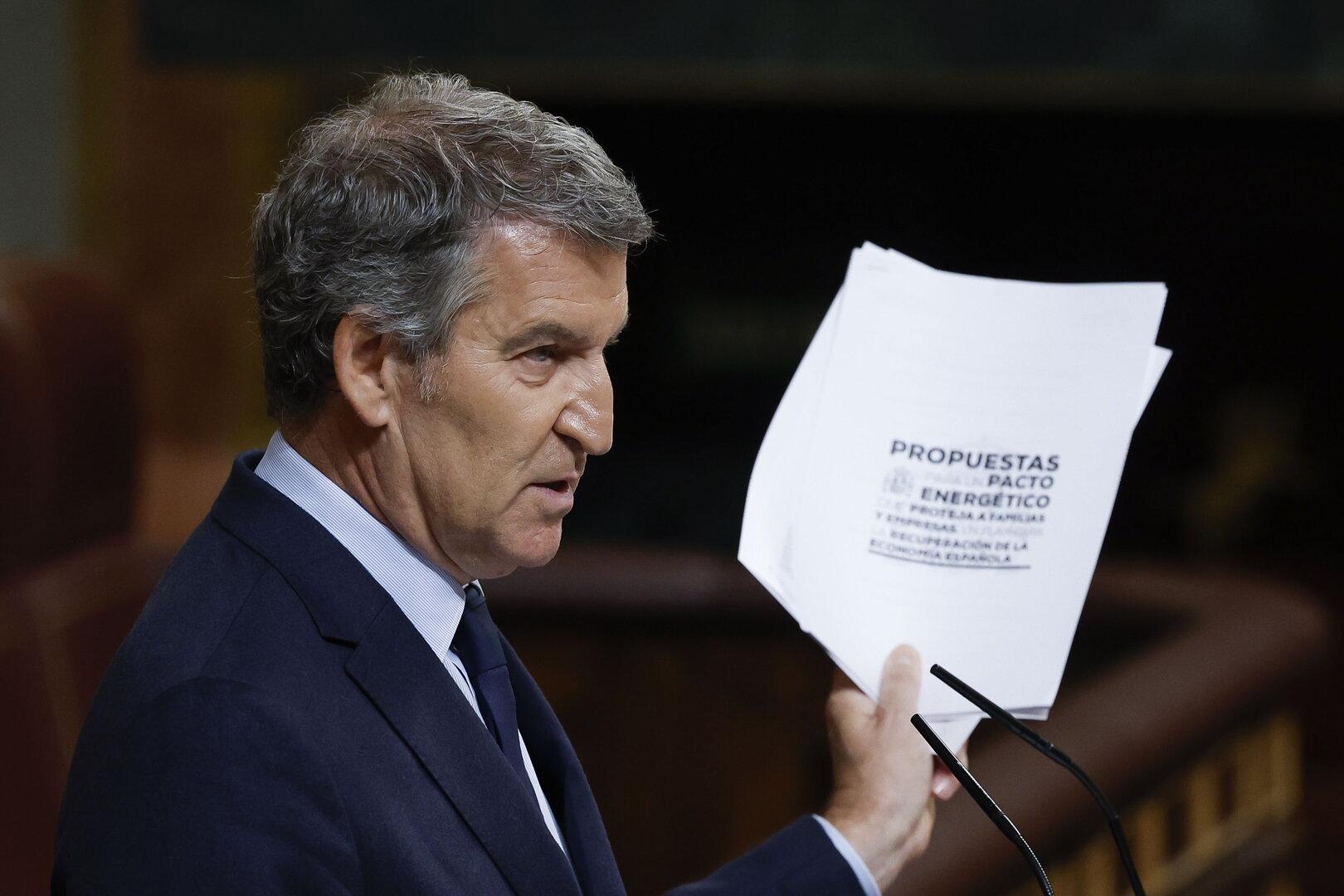

EPA/J.J. GUILLEN

Fordert den Ausstieg vom Ausstieg: PP-Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo

Ursachenforschung nach dem Stromausfall

Was der politischen Rechten zudem in die Karten spielt: Viele Finger zeigen derzeit auf die Erneuerbaren als Ursache des Stromausfalls, durch den am 28. April Millionen Menschen in Spanien, Portugal und Teilen Frankreichs stundenlang von der Außenwelt abgeschirmt waren. So geht man inzwischen davon aus, dass der großflächige Ausfall in zwei Solarparks im Südwesten des Landes seinen Anfang nahm. Innerhalb von Sekunden brachen dort 15 Gigawatt Leistung weg. Warum es zu diesem Ausfall kam, der wohl eine Kettenreaktion ausgelöst hat, ist unklar.

Spaniens Regierung jedenfalls hält am Anti-Atom-Kurs fest. Zu veraltet und zu teuer sei Atomstrom im Vergleich zu Wind- und Solarenergie. Und: Ökostrom sei keinesfalls unzuverlässig, wehrt man sich. Zuletzt wurde etwa tageweise 100 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt – ganz ohne Zwischenfälle.

„Diesen Stromausfall mit der Atomdebatte zu verknüpfen, ist nicht nur unverantwortlich, sondern eine gigantische Manipulation“, so daher Premier Sánchez. Rückendeckung erhält er von Beatriz Corredor, Präsidentin des halbstaatlichen Netzbetreibers Red Eléctrica.

EPA/SERGIO PEREZ

Sara Aagesen, Ministerin für Ökologischen Wandel, verspricht nach dem Blackout Aufklärung und Investitionen

Sie betont, dass zwei AKW kurz vor dem Ausfall in Betrieb waren und sich genauso wie andere Technologien ausschalteten. Bei der Wiederherstellung des Stromnetzes spielten sie zudem keine Rolle – sie wurden aus Sicherheitsgründen heruntergefahren. Mehr Kernkraft hätte demnach die Rückkehr zur Normalität sogar verzögert. Immerhin: Die spanische Netzinfrastruktur soll nach dem Blackout ausgebaut werden, etwa die Energiespeicher und Stromverbindungen über die Pyrenäen.

Ein Aufwärmen der Atomdebatte sei jedenfalls absurd, wehrt sich …read more

Source:: Kurier.at – Politik