Wer seinen jüngsten Roman gelesen hat, dem fiel es schwer, zu glauben, dass dies auch der letzte sein sollte, denn der peruanische Literaturnobelpreisträger hatte, so schien es, noch viel zu sagen. Doch Mario Vargas Llosas Worte waren deutlich. Nach dem 2024 auf Deutsch veröffentlichten Roman „Die große Versuchung“ sollte, so hatte er es im Nachwort angekündigt, Schluss sein. Ihm werde nur noch ein Essay über Sartre folgen, seinem „Lehrmeister in jungen Jahren. Es wird das Letzte sein, was ich schreibe.“

Am Sonntag ist Mario Vargas Llosa im Alter von 89 Jahren in Lima gestorben. Für Sartre blieb keine Zeit mehr.

Macht und Missbrauch

An seinem beruflich wie privat turbulenten Leben lässt sich Zeitgeschichte ablesen, denn Vargas Llosa war nicht nur, aber vor allem ein politischer Autor. Geboren am 28. März 1936 in der südperuanischen Stadt Arequipa, begann Vargas Llosa wie viele andere Schriftsteller seine berufliche Laufbahn als Journalist.

Macht und Machtmissbrauch prangerte er bereits 1962 in seinem ersten Roman „Die Stadt und die Hunde“ an. Der Roman machte ihn international berühmt, auch die folgenden Romane „Das grüne Haus“ (1967, dt. 1968) und „Gespräch in der Kathedrale“ (1969, dt. 1976) waren große Erfolge. Gemeinsam mit Autoren wie dem Mexikaner Carlos Fuentes ( 2012), dem Argentinier Julio Cortázar ( 1984) und dem Kolumbianer Gabriel García Márquez ( 2014) trat der Peruaner in den 1960er-Jahren den weltweiten Siegeszug der lateinamerikanischen Literatur an.

Im Gegensatz zu seinen Kollegen blieb Vargas Llosa jedoch immer realistischer Erzähler. Der als typisch lateinamerikanische Erzählform geltende „magische Realismus“, für den insbesondere García Márquez berühmt war, blieb ihm fremd. Nicht das Einzige, das die beiden früheren Freunde später trennte: 1971 hatte Vargas Llosa über das Werk von García Márquez promoviert, später überwarf er sich mit dem Älteren unter anderem wegen dessen für Vargas Llosa zu unkritischen Umgangs mit Fidel Castro.

García Márquez stand sein Leben lang politisch links, wie die meisten lateinamerikanischen Intellektuellen. Vargas Llosa distanzierte sich später von seinen frühen linken Positionen. 1990 trat er als liberaler Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen in Peru an, unterlag in der Stichwahl jedoch dem Außenseiter Alberto Fujimori. Danach begrub er seine politischen Ambitionen. Angesprochen auf das Ende seiner kurzen Polit-Karriere, erzählte er später dem KURIER: „Für mich persönlich war’s nicht schlecht. Ich bin zu meinen Büchern zurückgekehrt, zu meiner Berufung. Für mein Land aber war’s eine Katastrophe.“

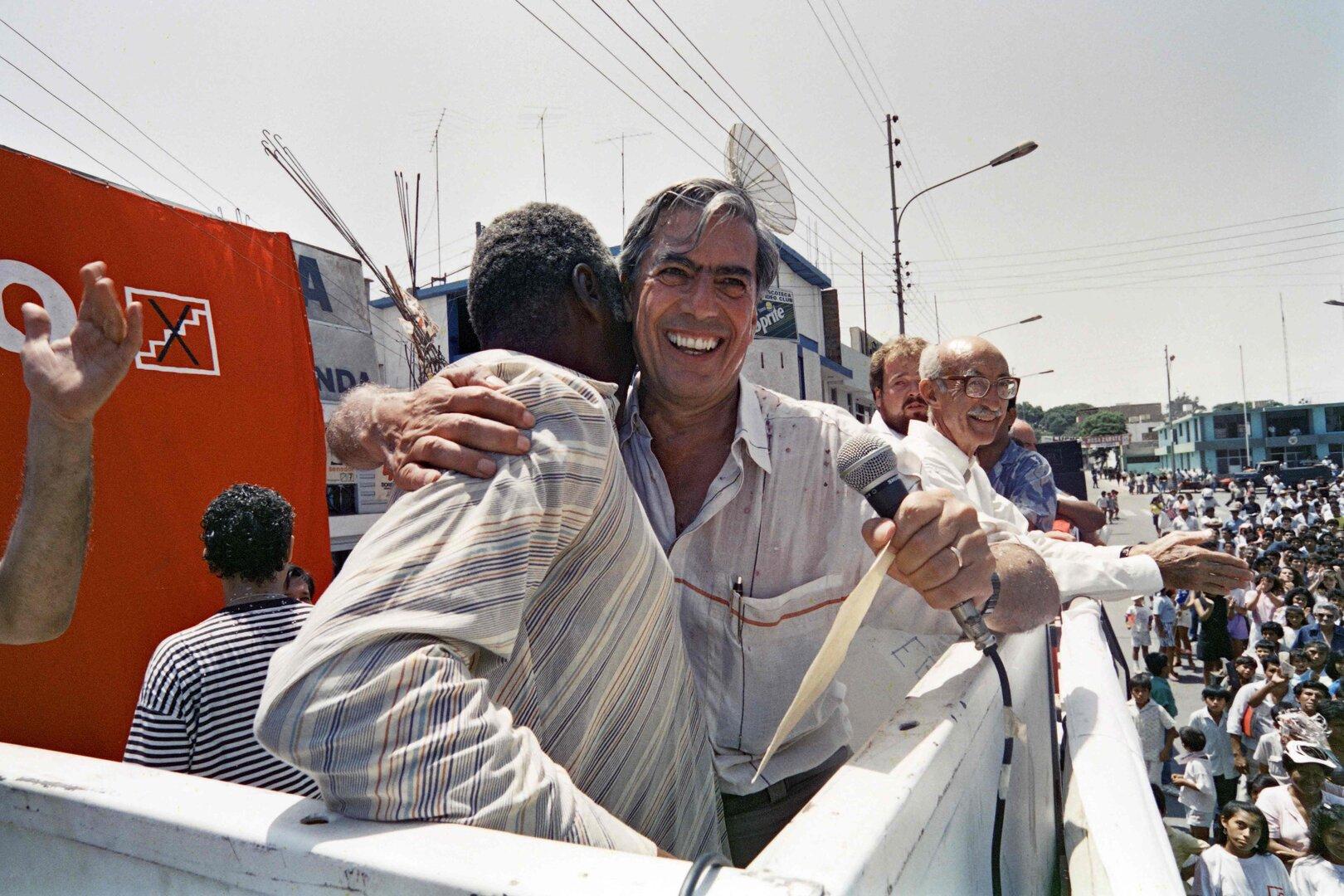

APA/AFP/CRIS BOURONCLE

Mario Vargas Llosa bei einer Wahlkampfveranstaltung im März 1990

Ein blaues Auge

Eine Annäherung an Márquez gab es niemals mehr, die Gräben waren zu tief. 1976 soll es sogar eine Schlägerei zwischen den beiden gegeben haben, die mit einem blauen Auge für Márquez endete. Dass neben der Politik auch private Angelegenheiten Anlass waren, blieb ein unbestätigtes Gerücht.

Fest steht, dass Vargas Llosas Privatleben, das er zu einem Gutteil in Europa verbrachte, turbulent war. 1955 hatte er im Alter von 19 Jahren seine zehn Jahre ältere angeheiratete Tante Julia Urquidi geheiratet, zehn Jahre später ehelichte er seine Cousine Patricia Llosa, die Nichte seiner ersten Frau. Mit Patricia hatte er drei Kinder. 2015 verließ er sie wegen Isabel Preysler, der Ex-Frau des Sängers Julio Iglesias. Die wiederum …read more

Source:: Kurier.at – Kultur