„Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer“, schrieb Heimito von Doderer. „Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln wie er will“, heißt es weiter in seinem Roman „Ein Mord, den jeder begeht“.

Man kann es weiterrinnen lassen. Oder man kann sein sogenanntes Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich sogar radikal neu erfinden. Vom H. C. Artmann etwa zum Metro Goldwin Artmann oder zum Artmann of Arabia werden, wie es der Wiener Dichter mit böhmischen Wurzeln tat, der gerne behauptete, er sei auf einem Baum geboren.

Bernhard Fetz, Leiter des Literaturmuseums der Österreichischen Nationalbibliothek, ergänzt das berühmte Doderer-Zitat nach der Herkunft als Schicksal mit einem Zitat von Hannah Arendt, die formulierte, dass mit jedem neuen Menschen die Chance auf einen Neubeginn verbunden sei; dass man sich, unabhängig von den Umständen, unter denen man geboren wurde, wie ein handelndes und in die Welt eingreifendes Wesen sehen könne.

Freiheit, aufzubrechen

Innerhalb dieser Spannweite spielt sich die am Mittwoch im Literaturmuseum eröffnete Ausstellung „Woher wir kommen“ ab. Die Schau, die zugleich auch als Jubiläumsausstellung fungiert (das Literaturmuseum wurde vor zehn Jahren eröffnet), beschäftigt sich mit den verschiedenen Aspekten von Herkunft – die Halt geben oder Bürde sein kann, aber eben nicht Schicksal sein muss. Denn, so eine Perspektive der von Cornelius Mitterer und Kerstin Putz kuratierten Ausstellung: Es gibt da immer noch die Freiheit. Die Freiheit, aufzubrechen und woanders hin zu gehen. Fünf Kapitel zeigen das Spektrum, innerhalb dessen sich Herkunft und Literatur hier verorten lassen: Aufwachsen, Aufbrechen, Zurückkehren, Erinnern und Erfinden. Neben Handschriften, Dokumenten, künstlerischen Arbeiten sowie Film- und Tonbeispielen präsentiert eine „Galerie der Dinge“ persönliche Gegenstände, die Autorinnen und Autoren mit ihrer Herkunft verbinden.

Das ist ja der Richard!

Und das hat durchaus auch Witz. Ein Tennisschläger von Radek Knapp („mein Lieblingsautor ist Rafael Nadal“) oder eine Goldkette mit Krokodil-Medaillon von Barbi Marković sind hier ausgestellt. Die Kette, ursprünglich ein fiktives Objekt aus ihrem Buch „Die verschissene Zeit“, hat Marković später selbst getragen, „um anzugeben“, nun als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

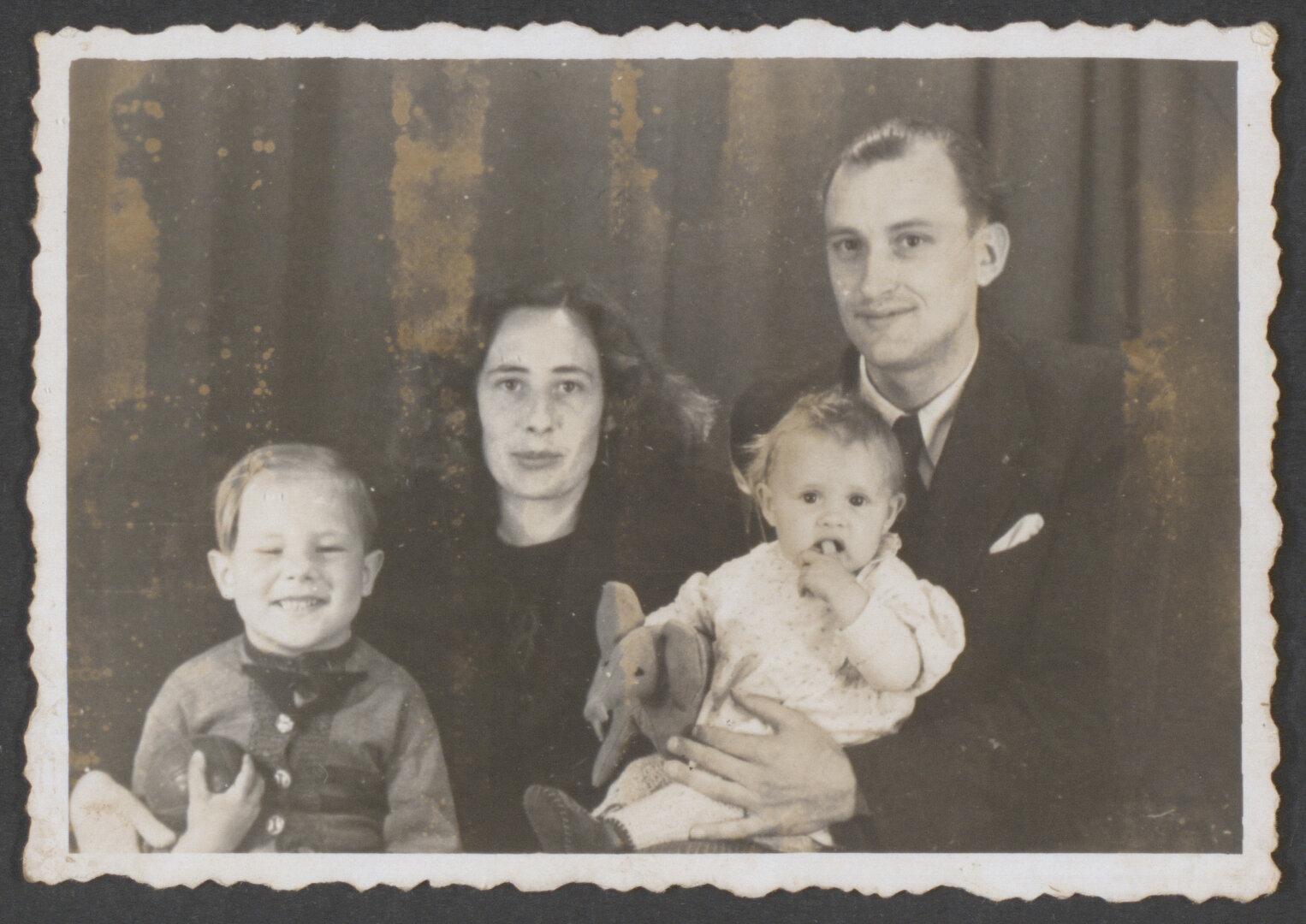

Wie privat, wie „authentisch“ ist diese Ausstellung und was lernt man darin über Literatur? Ziemlich und einiges. Noch vor wenigen Jahren hieß es: Ja niemals den Autor mit seinem Werk verwechseln! Dieser strikte Zugang hat sich aufgeweicht. Und wider besseres Wissen glaubt man als Leser ja selbst oft, dass man eine Familie „kennt“, wenn man über sie gelesen hat. Etwa Monika Helfers Familienbiografie, die mit „Bagage“ begann und in mehreren Romanen vom Aufwachsen in Vorarlberg berichtet. Wer den wunderbaren Band „Löwenherz“ gelesen hat, der empfindet angesichts der hier ausgestellten Fotos unter anderem von Helfers Bruders womöglich so etwas wie: „Da ist ja der Richard!“ – als würde man ihn tatsächlich kennen, nicht nur aus den Büchern seiner Schwester.

Super-8-Filme

Herkunftsgeschichte war immer ein wesentlicher Bestandteil von Literatur. Und dennoch gibt es auch dabei so etwas wie Trends. Etwa jenen der „Autosoziobiografien“, der in den letzten Jahren aus Frankreich in den deutschsprachigen Raum kam und durch Autoren …read more

Source:: Kurier.at – Kultur